|

|

|

|

|

組立手順 |

|

パソコンの組立てといってもすごく簡単で、パソコン本体としての最小限必要な組立ては大きく下記の①〜⑩までの作業をするだけです。尚、番号は一般的な作業順序を示しましたが、④〜⑨迄は別にどれから取り付けても構いません。 |

|

<組立方法> ①ケースを開く ②電源・ファン類を取り付ける |

|

|

①ケース背面のねじを外し、側ふたを開けます。大抵は少し後ろに引いて持ち上げると側面が開きます。

②多くのケースには電源やファンは付いていますのでここでの説明は省略しますが、もし無い場合は左写真の位置に左上部にねじでケース外から取り付けをします。又ファンは必要な個数を取り付けます。前面に取り付けるときはケースの前を開いて取り付けます。

|

|

<組立方法> ③マザーボードを取り付ける |

|

|

それではいよいよ重要部品であるマザーボードをケースに取り付けます。 マザーボードは直接ケースに取り付けるのではなく、スペーサーをケース埋め込み、その上にマザーボードを乗せて取り付けます。(マザーボードが直接ケースに触れショートしないためです) (取付方法) (1)ケースにはスペーサ用の多くの穴が開いていますが必要な穴だけにスペーサを埋め込みます。必要な穴を見つけるには、マザーボードをケースに仮乗せし、マザーボードのボルト穴(下写真の赤丸7個)からラッションペン等でケースに印を付けておくと良いでしょう。(余分なスペーサーをつけるとショートの元になります) (2)赤い印の付いた穴にスペーサーをねじ込みます。(スペーサのネジはインチネジになっています) (3)スペーサ上部にはネジ穴(ミリネジ)が付いていますので、この穴とマザーボードのボルト穴位置を合わせるようにして、マザーボードを乗せます。

|

|

|

|

|

|

|

|

以降組立作業はこのマザーボードを中心に各種部品を接続していくことになります。 下記は標準的なATX規格のマザーボードですが、メーカや製品によってスロット等 |

|

|

<組立方法> ④CPUを取り付ける |

|

|

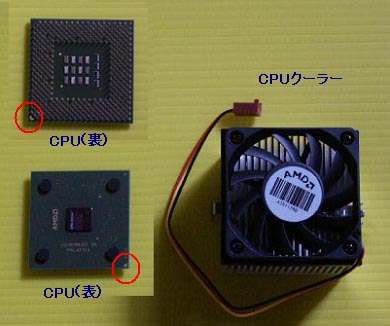

マザーボードのCPUソケットにCPUを以下の順序で取り付けます。 (1)CPUソケットのレバーを持ち上げソケットを緩めておきます。

|

|

|

<組立方法> ⑤メモリーを取り付ける |

|

|

マザーボードのメモリースロットに下記の手順でメモリーを取り付けます。 (1)メモリースロットの左右のノッチを開きます。(メモリースロットは番号の若い方から使用します) (2)メモリの切欠き位置に注意し、金属端子を下にして、スロットに差込み上部から押し込みます。しっかり入るとノッチがカチッと閉まります。(向きを間違えると取り付きませんが、無理に押し込むと壊れますので注意が必要です) |

|

<組立方法> ⑥グラフィックカードを取り付ける |

|

|

AGPバススロットにグラフィックカード(ビデオカード)を取り付けます。 (1)カードのディスプレー用端子がケース外に出るように対応するケースの金具を外します。 (2)グラフィックカードをスロットに差し込みます。 (3)カードの金属部とケースをネジで止め固定します。 |

|

<組立方法> ⑦CD-Rを取り付ける |

|

|

|

|

(1)CD(DVD)装置を挿入するために5インオープンベイの 窓枠を一つ外します。 |

(2)CD(DVD)装置を窓枠から差し込みます |

|

|

|

(3)CD(DVD)装置の位置が確定した所で、ネジでケースにしっかり固定します。(左右の側面) |

|

|

|

|

(4)ケーブル類を取り付けます。 *電源コネクタに電源を差し込みます。 *IDEポートからくるフラットケーブルを接続コネクタに差し込みます。(詳細は後述) *ジャンパーピンをマスター(主)又はセカンダリー(副)に設定します。(詳細は後述) *オディオ機能が必要ならば、オーディオケーブルをオーディオコネクタに差込み、もう一方をマザーボードの所定の場 所に差し込みます。(詳細は後述)  |

|

|

左はCD・DVD装置を2台連結した写真 |

|

<組立方法> ⑧HDDを取り付ける |

|

|

ハードディスクも接続方式はIDEですから基本的にはCD/DVDの場合と同様です。 但し、ケースの外から操作する必要がありませんので、3.5インチシャドウベイの中に格納します。 電源コネクタ・ジャンパーピン・接続コネクタの接続方法はCD/DVDの場合と同様です。 |

|

|

|

|

|

左は3.5インチシャドウベイにHDDを取り付けた写真です |

|

<組立方法> ⑨FDDを取り付ける |

|

|

FDDはケース外から操作をする必要があるため、3.5インチオープンベイに取り付けます。 FDDポートと接続コネクタをFDDケーブル(上記写真) で接続します。FDDケーブルは34ピンで一部線が捩じれているのが特徴です。又良く見るとケーブルの片側の端の線が着色されていまのでこれを目印にFDDポートの1番になるように接続します。

|

|

<組立方法> ⑩各種ケーブル類を取り付ける |

|

|

ケースの前部を開けたところ電源スイッチやUSBからのケーブルがケース内部に入っています (これらのケーブルは通常はケースに附属しています) |

|

|

マザーボードの全体の電源のとるため、電源ケーブルをコネクタに接続します |

|

|

上記写真のようにケース前部のUSBから延びてきているケーブルをUSBコネクタに接続します。 |

|

|

上記写真のようにケース前部の電源スイッチ・リセットスイッチ・パワーの表示ランプ等から来ているケーブルを左写真のように接続する(写真では分かり難いので下図を参照)。各々のコネクタの大きさは3mm角くらいの小さい部品なのでピンセットで掴まないとなかなか差込が難しい)

|

|

|

CPUを冷却するファンから来ているケーブルを所定の電源に接続します。 ケース内の熱を排出する後部ファンから来ているケーブルを所定の電源に接続します。 |

|

|

CD/DVDから出ているオーディオケーブルをAUDIOコネクタに接続します。 |

IDE機器のケーブル接続

|

|

ハードディスクやCD/DVD等の装置は総じてIDE機器といい、ケーブルの接続がIDE規格に基づいた方式で行われます。従ってこれらの機器類はすべて同じ方法で接続することができます。 |

ここ迄で、パソコン本体の組立作業は無事完了です。しかしこのままでは単なる箱で、動かすためには

最小限キーボード・マウス・ディスプレーの入出力装置をとりつける必要があります

|

<組立方法> ⑪入出力機器の接続 |

|

|

|

動作確認 |

|

|

入出力機器の接続が完了したら、動作確認をします。

(1)ケース裏に230Vと115Vの電圧切替スイッチがありますが、日本の家庭のコンセントは100Vですから、これに近い115Vにセットします。(間違えるとパーツ類が故障する可能性がありますので充分な注意が必要です) (3)主電源スイッチ『ー』はON、『○』はOFFですが、これをONにします。 |