CD-ROM・DVD-ROM

CD-ROM・DVD-ROM

|

大容量記憶装置(光ディスク) |

|

一昔前迄はデータ容量は小さく各種ソフト等もFDベースで提供されていましたが、近年は、画像・音声・動画技術の向上或いはソフトの膨大化と共に情報量が飛躍的に大きくなり、FDではとても対応できなくなってきました。現在では市販のソフトウエアの多くはCD-ROM・DVD-ROMで提供されています。従ってこうした情報に対応するにはなくてはならない装置といえます。又、CDやDVDのようにデータの読み書きにレーザー光を利用するメディアのことを光ディスクといっています。 CD-ROMはCompact Disc Read Only Memoryの略で、音楽用CDをベースにパソコンのデータを扱えるように開発された装置であり、音楽用のCDも再生することもできます。媒体の記憶容量は、FDが1.4MBであるのに対して650〜700MBあります。又、再生2倍速・8倍速・40倍速・・・等と表示があるのは、音楽 CD 74分(650MB)のデータ転送速度150KB/秒を等速(1倍速)として、これに対する読み書きの速度を表しています。つまり、2倍速なら300KB/秒で書き込み時間は37分となります。 このようにCD-ROMにより飛躍的に記憶容量は増大しましたが、動画となると更に大容量なものが必要で、そこで登場したのがCD-ROMを更に高密度化したDVDといわれるものです。DVD-ROMはDigital Versatile(又はVideo) Discの略で実に4.7GBもあります。(但しこれは片面1層式の場合で、DVDには記録層を1層式から2層式にしたものがありこれだと8.5GBの容量があり、更には両面2層式では実に17GBの容量があります) |

|

CD・DVDメディアの種類 |

| CD・DVDには規格により下記のメディア種類があります。 |

| CD-ROM | 既に書込みがされたCDで読み込み専用のメディアです。市販の音楽CDやゲームCDなどがこれになります。 |

| CD-R | 一回だけ書込みができるCDです。従ってデータの削除や書き換えはできません。 |

| CD-RW | およそ1000回の書き換えができるCDです。 |

| DVD-ROM | 既に書込みがされたDVDで読み込み専用のメディアです。市販の映画DVD(DVD-Video)やゲームDVDなどがこれになります。 |

| DVD-R | 一回だけ書込みができるDVDです。従ってデータの削除や書き換えはできません。(主に日本で普及) |

| DVD-R DL | DVD-Rの機能に加え片面2層の記録が可能 |

| DVD+R | 一回だけ書込みができるDVDです。従ってデータの削除や書き換えはできません。(主に米国で普及) |

| DVD+R DL | DVD+Rの機能に加え片面2層の記録が可能 |

| DVD-RW | およそ1000回の書き換えができるDVDです。(主に日本で普及) |

| DVD+RW | およそ1000回の書き換えができるDVDです。(主に米国で普及) |

| DVD-RAM | データの書き換えを、10 万回以上行うことができるDVDです。 |

|

CD・DVDドライブの種類 |

| 上記CD・DVDのメディアに対して読み書きするドライブの種類です。 |

| CD-ROM | CDの読み込みだけができるドライブです。(CD-ROMやCD-R/RWで書き込んだデータを読み込むことができます) |

| CD-R/RW | 上記のCD-ROMドライブの機能に加え、CD-RとCD-RWの書込みにも対応 |

| DVD-ROM | CDやDVDの読み込みだけができるドライブです。(CD-ROMやDVD-ROMやDVD-Videoのデータを読み込むことができます) |

| DVD-R/RW | 上記のDVD-ROMドライブの機能に加え、DVD-RとDVD-RWの書込みにも対応。 |

| DVD+R/RW | 上記のDVD-ROMドライブの機能に加え、DVD+RとDVD+RWの書込みにも対応。 |

| DVDマルチ | DVD-R、DVD-RW、DVD-RAMの全てに対応する規格である。しかしDVD+R、DVD+RWには対応していません。 |

| DVDスーパーマルチ | DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD+R、DVD+RWの5種類に対応 |

| DVDハイパーマルチ | DVDスーパーマルチドライブの機能に加え、2層タイプのDVD+R

DL、DVD-R DLへの書込みも可能 |

|

|

|

グラフィックカードの構造 |

FDDはFloppy

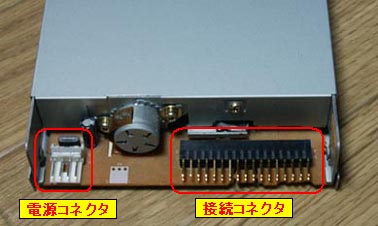

Disk Driveの略で、フロッピーディスク(FD)の読み取り・書き込みを行なう装置です。FDは安価で手軽な記憶媒体で大抵の市販パソコンには標準で内蔵していますが、記憶容量が少ないため(1.4MB)、最近では市販パソコンに搭載していない機種もあるようです。又USBタイプで外付けのFDDもあり、必要時は手軽に接続できるので、敢えて接続する必要もありません。しかし、ここでは自作パソコンということもあり、伝統的な装置であることから、基本部品として内蔵FDDを取り付けるということで簡単に記載します。  FDD(前面) FDD(後面) 上記は内臓FDDの前面と後面から見たものです。内臓FDDはケース外から操作をする必要があるため、3.5インチオープンベイに取り付けます。(詳細は組立のページを参照) |

|

キーボードの種類 |

|

パソコンに文字やデータを入力するのに必要不可欠の部品です。色々なタイプのものがありますが、日常良く使用するものなので使いやすいものを選ぶ必要があります。 キーボードは欧文タイプライターの配列をベースにパソコン用の特殊キーを加えてASCII(アスキー)配列の規格が定められています。この規格を基に各国で自国の規格に改良したものが使用されています。米国では英語用の101、104キーボード、日本ではJIS配列をベースに106日本語キーボード及び109/112日本語キーボードなどがあります。最近はこれらのキーボードをベースにファンクションキーの上に、インターネットやメール・音量等をワンタッチで操作できる専用キーが付いた多機能キーボードも出ています。 |

|

|

接続コネクタ |

|

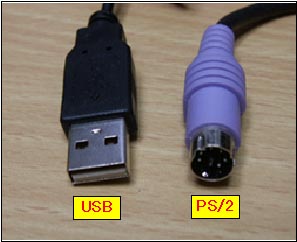

| キーボードをパソコンに接続するコネクタはPS/2タイプとUSBタイプの2種類があります。後述するマウスにもPS/2のコネクタがありますが、コネクタの色でキーボードは紫、マウスは緑と決められています。又最近ではUSB受信機を使ったワイヤレスキーボード等も出ているようです。 | |

|

USBとPS/2を変換するコネクタもあります |

|

|

|

|

マウスの種類 |

|

Windows使用においてはキーボードに次いでなくてはならない部品です。マウスは動かすことにより移動方向や移動速度などが画面上のマウスポインタに伝わります。動きを伝える方法として、マウスの裏にあるボールの回転で動きを検知するボールマウスと、発光機と受信機により動きを検出する光学式マウスとがあります。 又、ボタンの違いにより、2ボタンタイプのものとスクロールボタンの付いたホイールタイプのものがあります。最近では少し価格は高いですがケーブルの無いワイヤレスタイプのマウスもあるようです。このほかにマウスのように動かさないで固定して使用するトラックボールというものもあります。いずれにしてもマウスは日常良く使う道具ですので自分の手に合ったできるだけ使いやすいものを選びたいものです。しかしマウスは一種の消耗品ですから私の場合はネットや店で安売りしているときに5〜6個位まとめ買いをしています。尚、ボールマウスの場合は動きが悪くなったらボールを外し、内部の綿ぼこり等の掃除をするとすっきり動くようになります。 |

|

接続コネクタ |

|

キーボードをパソコンに接続するコネクタは、キーボードと同じでPS/2タイプのものとUSBタイプのものがあります。又最近はUSB受信機を使ったワイヤレスマウスもあります。 |

|

|

システム(OS)とは |

|

システムというのはパソコンではシステムプログラムのことをいい、システム全体を管理する基本ソフトウエアであるOS(Operating System)のことを言います。このOSは人間とコンピューター及びコンピューターとアプリケーションの橋渡しをしたり、ハードウェアの制御を行ったりしています。 それではOSはなぜ必要なのでしょう。昔パソコンが8ビット・16ビット機であった頃にはOSが無くても動作するプログラム(ROM-BASIC等)がたくさんありました。これらはプログラムの中にシステムプログラムも組み込まれており、電源を入れるとすぐに目的のプログラムが自働的に起動しました。この点ではOSが無いほうが便利なのですが、個々のプログラム毎にシステムを持つ必要があります。又、別のプログラムを起動するには一旦電源を切り、別のフロッピーをセットしてそこにあるプログラムを立ち上げる必要がありました。又このシステムはハードに依存した部分が多くパソコンのメーカ毎に違っているため、同じプログラムでもメーカが異なれば動かないといったことも生じます。こういった不具合をなくすためシステム部分だけを独立して一つのプログラムとし、まずこのプログラムを先に起動させ、その上で各種のプログラムを起動させることにより、画期的にプログラムの効率化・標準化が図られりようになりました。 |

|

Windowsについて |

|

最もポピュラーなOSとしてはMicrosoft社のWindowsでその他にApple社のMac OSや無償ソフトのLinux等があります。ここでは一般的なWindowsを取り上げます。 Windowsが出る前はOSとして、Microsoft社のMS-DOS(エムエスドス、Microsoft Disk Operating System)というOSがありました。これはIBM-PC/AT向けに作られたOSで、8086系のCPUを対象に作られました。日本においては、NECのPC-9800シリーズや、富士通のFM-R等に移植され、事実上の標準OSとして利用されていました。その後IBM社がMS-DOSを基にDOS/Vを発表し世界標準のOSとしました。しかしこれらのOSは今のWindowsの操作性とは程遠いもので、DOSプロンプトといわれる状態からDOSのコマンドを入力してプログラムの命令を実行するものでした。当然マウスも使用できませんでした。従ってパソコンに強い人でないとなかなか使いこなせませんでした。そこで誰にでも簡単に操作できるようにと作られたものがWindowsと呼ばれるOSで、これはGUI(Graphical User Interface)機能、即ち画面を視覚的に表現し、画面の文字や絵をマウスで指示することにより、直感的に操作ができるようにしたものです。Windowsは1.0から始まり3.1迄はMS-DOSの下で動作していましたが、95からはOSが組み込まれ、OSとして動くようになりました。この頃からパソコンは使いやすくなり、爆発的なパソコンブームが始まりました。その後Windowsは98から更にMeへと変遷しました。しかしこれらのWindowsはベースがMS-DOSであるためMS-DOSの色々な制約を受けていました。その頃これらのOSとは別系統でネットワークやサーバに強いNTが業務用に使用されていましたが、このOSの後継として出されたのが2000です。この2000の後継としてXPが出ています。更に近々Vistaが発売される予定です。 自作パソコン用のWindowsを購入する場合は、製品版ではなくOEM版を購入すると良いでしょう。OEM版とは、パソコン本体もしくは各パーツとの同時販売のみ可能な簡易パッケージ版のOSで、PC本体・CPU・メモリ・HDD・光学ドライブ・マザーボード・FDD・ビデオボードのいずれかとの同時購入したときのみ購入ができます。 |

|

Windowsの購入について |

|

自作パソコン用のWindowsを購入する場合は、製品版ではなくOEM版を購入すると良いでしょう。OEM版は、パソコンを自分で製作する人用の簡易パッケージ版のOSで、OS単体での購入は禁じられており、、PC本体・CPU・メモリ・HDD・光学ドライブ・マザーボード・FDD・ビデオボードのいずれかとの同時購入したときのみ購入ができます。中身はパッケージ版OSと全く同一ですが、パッケージ版(製品版)よりも安価ですので、お得です。  「Windows XP」のOEM版 |